地域支えあい事業の概要

1 目 的

高齢者(等)のちょっとした困りごとを、地域の元気な高齢者を中心とする多様な主体による互助によって支援することにより、要支援高齢者等が可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、事業の実施を通じて、住民同士の支え合いの意識の高揚と地域福祉の向上を図ることを目的とする。

2 事業の経緯

平成19年度 「シルバーパワーを活用した地域力再生事業」として開始

平成26年度 「地域力の再生による生活支援推進事業」(介護保険財源)へ移行

平成28年6月 名古屋市内において介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)が開始されたことに伴い、地域支えあい型訪問サービスとして位置づけられるとともに「地域支えあい事業」に名称変更して実施。

3 実施主体

名古屋市(実施団体:名古屋市社会福祉協議会及び区社会福祉協議会)

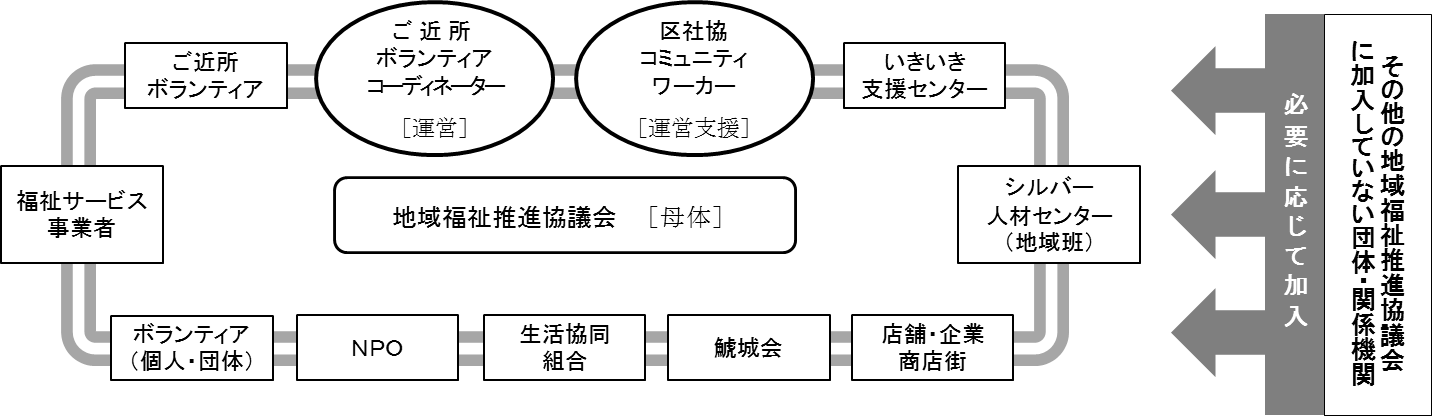

学区では地域福祉推進協議会が母体となって事業を実施する。

☑地域福祉推進協議会

全ての住民が安心して暮らすことのできる福祉のまちを、地域住民が主体となって地域総ぐるみで推進することを目的として小学校区単位で設立された団体。

区政協力委員会、 民生委員児童委員協議会、保健委員会、老人クラブ、女性会や子ども会等により構成されており、地域住民の理解と協力を得ながら運営し、関係機関と協働しながら地域福祉推進のための取り組みを進めている。

瑞穂区では11学区中5学区で実施中(1学区休止中:弥富学区)

(実施学区:御剱学区、高田学区、穂波学区、堀田学区、井戸田学区)

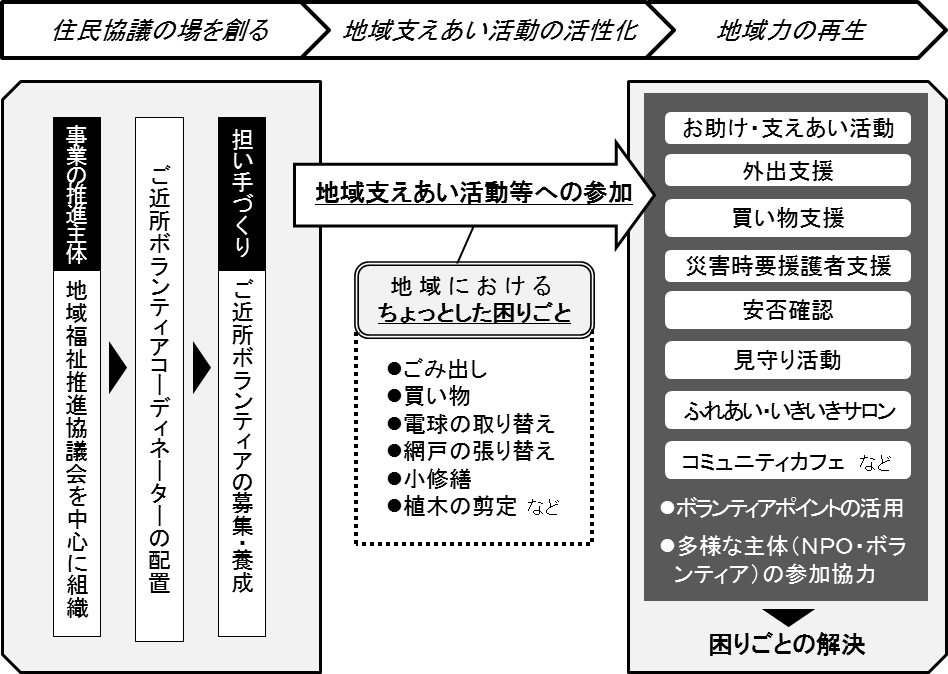

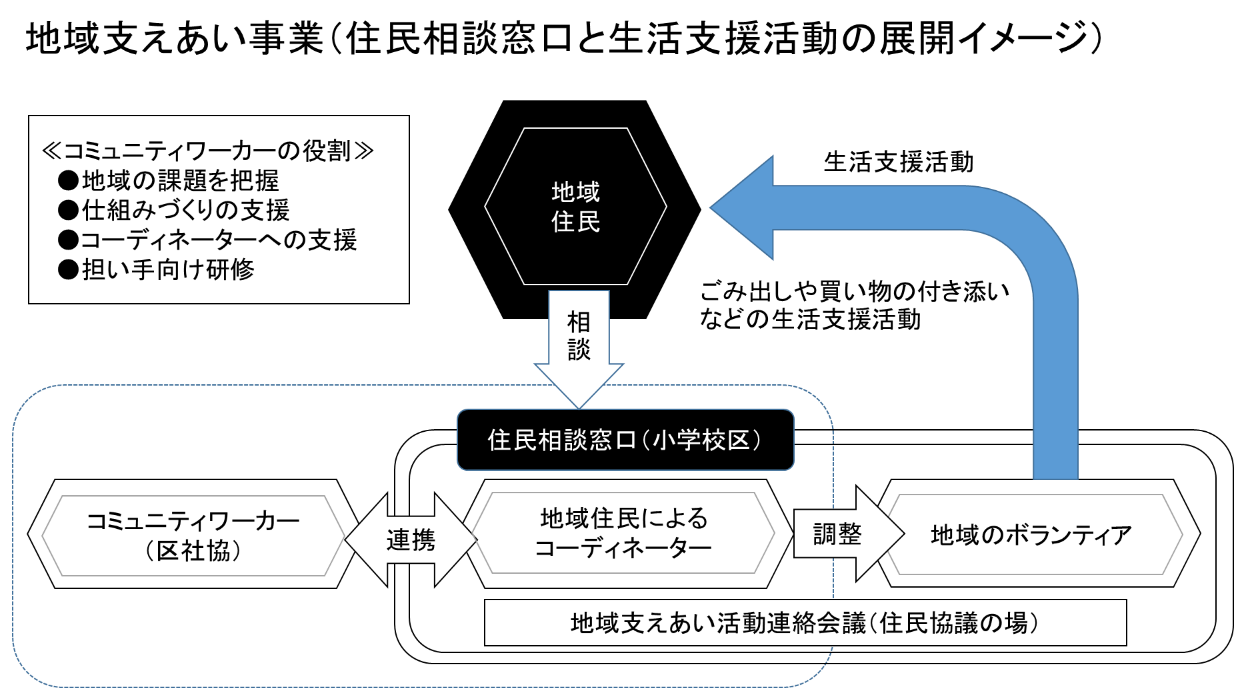

4 事業の展開イメージ

5 主な事業内容

(1)生活支援活動

地域で生活する上で生じるちょっとした困りごとを把握し、その困りごとを解決する活動を“生活支援活動”と称し、新たな活動の立ち上げや既に学区内で取り組まれている活動を促進する。

【主な活動の内容】

ごみ出し、粗大ごみの搬出、庭木の剪定や草取り、電球交換などの小修繕、買い物や通院の付き添い、買い物の代行、話し相手

(2)住民相談窓口

実施学区で開設する住民相談窓口には市委託料によりご近所ボランティアコーディネーターを配置し、地域住民からの相談の受付や地域福祉活動に関する情報提供を行うなど地域の総合相談窓口としての機能を果たす。

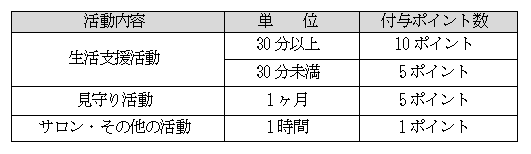

(3)ボランティアポイント制度

新たな活動の担い手を増やすため、活動を行ったボランティアにポイントを付与するボランティアポイント制度を実施する。

事業実施学区で活動するボランティアに、活動に応じてポイントを付与し、貯まったポイントは1ポイント10円に換算され、推進協を経由して学区の実情に合わせた方法で還元する。

《ボランティアポイント付与数》

(4)コミュニティワーカーによる支援

事業の円滑な実施のため、事業実施区社協にコミュニティワーカーを配置する。

《住民相談窓口と生活支援活動の実施イメージ》

(5)地域支えあい活動連絡会議

地域福祉推進協議会を母体として各実施学区における多様な関係機関・団体や地域住民が参加する“協議の場”として設置し、3ヶ月に1回程度開催する。

《協議内容》

①地域の高齢者等の生活課題の把握

②生活課題を解決するための支援方法の検討

③ボランティアポイントを付与する活動の認定

④本事業の実施で必要な事項 等

《構成イメージ》